作者:李明殊

链接:https://www.zhihu.com/question/440740353/answer/1965045353003868383

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

这是我昨天搞的一组图。

我把它发到我的社交媒体,无论是点赞还是收藏,都比平时要多一些,尤其是朋友圈,这个点赞和评论的速度,我已经好久没有见到过了。

但我必须要承认的是,这组图是完全 AI的,甚至是我在 10 分钟之内,做出来的大概 12 组图(大概是 48 张)。

我还把发发到各个摄影群里,大家会问我用的什么相机,怎么打的光,哪里找到的模特,完全没有意识到这两个人压根不存在,只有很少一部分人意识到这是 AI 的,如果不是我之前总在群里分享有关 AI 的内容,估计这部分人也不会猜到。

因为从质感,以及细节上,已经没有任何瑕疵了,比如大家关心的手指。

更难能可贵的,是一致性,你会发现,即使是组图,整个人物的长相,以及氛围和情绪是完全一致的。

可能有人要问了,即使是 AI,你也不可能在 10 分钟之内完成,因为你构思,调节 Prompt 都需要很长的时间。是的,以前,真的一个 Prompt 真的要琢磨到大半夜,然后再不断的练图,才能选出来几张稍微能看的。

但是这组图,我甚至一行Prompt 都没写,过程是这样的。

在网上看到了一张两个 JK 女孩的合影(实际上这张图也是 AI 的),觉着很好看,于是就把它扔到了 ChatGPT里边,顺便说了五个字 ——

反推 Prompt。

很快,就给了我结果。

但是既然要做组图,只有一张是不够的,我又说了第二条指令——

生成一组类似感觉的Prompt,人物元素不变,整体情绪不变,可以在动作和构图上做更多的创意。

下来就是,复制粘贴,点击生成。

有可能是晚上的原因,云端算力充沛,每次生成 4 张 2K 级别的照片,半分钟都用不到,当我把所有提示词扔过去之后,上了个厕所的事情,都生成好了。

这里用的模型是Seedream4.0,无需订阅,完全免费。

其实,在这之前,我还做过一些尝试,但是更多的是不露脸的的情绪风,原因很简单,露脸有时候会出现各种意想不到的瑕疵。

这张图,是因为我突然想起来北岛的一句诗——

我的肩上是风 , 风上是闪烁的群星。

由此,我还担心一件事情,我认认真真拍摄,后期之后的作品,会不会有人说,你这是 AI 的吧?

这样的问题,其实已经出现了,比如托神(Thomas看看世界)发布的一张照片,下边的评论是这样的——

别忘了,AI 还在飞速进化。

当摄影不再需要相机

计算机里边有一个概念叫做——图灵测试。

一名人类评估者通过文本与一个人类和一个机器进行对话,如果评估者无法区分哪个是机器,则机器通过了测试。

而现在,摄影领域已经迎来了它的『视觉图灵测试』时刻,如果你无法判断一张图是真实的相机拍摄还是 AI 生成,那么是否摄影这个概念需要改写?

答案是肯定的,而且这种改写是颠覆性的。

就像那句著名的判别哲学——

如果它走起来像鸭子,游泳像鸭子,叫声像鸭子,那么它就是一只鸭子。

那么,如果一张图像看起来像摄影,感受起来像摄影,达到了传统摄影艺术所能达到的所有美学标准,那么它就是『摄影』吗?

我们过去相信,摄影是记录,摄影是看见,摄影是世界的切片,摄影是按下快门的一瞬间。

这里还有一个概念,叫做『真实的区分点』。

一张图有多少真实的成分,才算是真实?

比如,美颜磨皮,现在也是 AI 进行的;比如换天操作,AI 可以轻松将阴天变成赛博朋克风的晚霞。那么,只要有 50%的成分是真实的,就算真实吗?49%呢?

寻找这个区分点是没有任何意义的,因为它根本不存在。如果你宣布某个百分比为界限,那么你只是在以五十步笑百步而已。

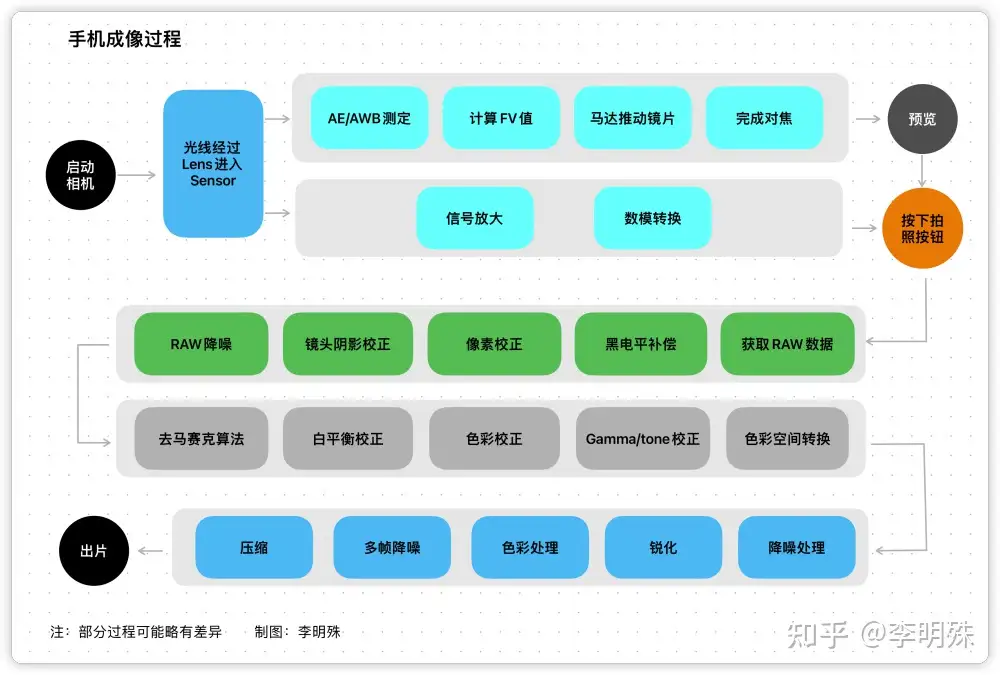

更进一步说,如果你说我就要『相机直出』,来保证纯粹的真实。但如果你真的理解相机原理,你就会明白,这个世界上不存在真正意义上的『直出』。

从你按下快门的那一刻起,不管是手机还是相机,它的传感器、图像处理器(ISP)就已经开始工作了。它进行了降噪、锐化、色彩空间转换、白平衡矫正等一系列计算摄影(Computational Photography)操作。相机在为你『解释』世界,而不是『记录』世界。它本身就是一个带有倾向性的算法系统。

所以,当摄影的物理起点本身就是计算时,我们又有什么立场去嘲笑 AI 的深度计算呢?

就算你说胶片,胶片时代,也有无数的类似于 PhotoShop 的操作。

但今天,图像已经悄悄发生了结构性变化:

图像不再来自世界,图像来自欲望。

你想要少女、想要胶片、想要光斑、想要湿发、想要情绪、想要文学感,想要雪山,想要星空——

不需要寻找,不需要购买,不需要布景,不需要长途跋涉,不需要等待。

不是『等待光』,而是『调用风格』;

不是『发现世界』,而是『制造世界』。

这意味着摄影正在失去它最珍贵的东西——

稀缺性。

稀缺性是一切艺术价值的锚点。

一张照片之所以动人,因为它曾经是独一无二的。它必须在特定的时间、特定的光线下、带着摄影师独有的视角和当时的心情,完成一次不可复制的物理邂逅。而现在,AI彻底粉碎了这种物理上的稀缺。

从前摄影稀缺,因为它需要时间、经验、现场与运气,后来摄影变成技能,因为设备智能、算法补偿、人人都有手机。而现在,摄影正在变成可无限复制的审美商品。

你要宫崎骏味道?能。 你要森山大道味道?能。 你要川内伦子气息?也能。

风格被参数化,每一种惊艳都变得批发,当然你想有创新的风格,也不是不可以,只要你能想到,只要你能描述出来。说白了,曾经属于摄影师的『本领』,正在被工具无声夺走。

你仅用了几条简单的指令,甚至没有写一行Prompt,就生成了多组令人惊艳的图像。这不禁让我们思考:在这场图像生成游戏中,谁才是真正的『创作者』?是你,是ChatGPT,还是那个庞大的AI模型?

如果说,摄影是摄影师用自己的眼睛、思想和技术去『创作』的艺术,那么当AI承担了构图、光线、色彩甚至人物表情的『决定权』时,摄影师的角色又是什么?是『提词员』,是『策展人』,还是仅仅是『使用者』?

当创作门槛被无限降低,每个人都可以通过AI生成『大片』时,真正的『艺术创造力』又将体现在哪里?是更巧妙的指令,还是更独特的审美选择?

其实,真实也不一定有价值

当『完美』被廉价制造出来,『真实』也就失去了作为价值的货币功能。

可能有人说了,我想要自证,我证明这些雪山都是自己拍摄的。

杠精们也会说,虽然你发了爬山的 vlog 和图片,但是谁又能保证这些证据的真实性?这些 Vlog 和爬山图片,是不是也是真实的。 自证,尤其是在网络上自证,是蠢的一件事情。

因为自证的前提是:相信真实比虚假更有价值。

但在这个时代,一个用AI在10分钟内生成的『完美』JK女孩组图,比你耗费一整天爬上雪山拍摄的『真实』日出,获得了更多的赞和关注。在这个『流量为王』的角斗场里,『真实』已经失去了它作为衡量价值的货币功能。

可能有人又要说了,即使是 AI 图像泛滥,『记录自己』不就是有必要了?记录我的生活,我的情绪,我的成长,这总不会失去意义吧?

但我们必须直视一个残酷的事实:现在的多数『记录』,根本不是记录,而是 Cosplay。

比如生日写真,比如旅拍摄影,它们本质上就是一场场精心策划的『人设扮演』。

到了西安你穿上了汉服在大雁塔下边打一张卡,到了西双版纳穿上傣族少女拍了一组泰国味写真。旅行的的目的就是出片,所以要在网红打卡地排队,其它的什么都不重要。

你不是在记录旅途中的『自我发现』,而是在完成一份『流行文化清单』,你所展示的『美』,是公式化的、可替换的,它属于汉服,属于傣族服饰,属于那个『网红打卡地』,唯独不属于那个真正的、独一无二的你。

这种『记录』,甚至比 AI 图像更加虚假,因为 AI 至少诚实地承认了它是制造。而这种人造的所谓真实,却披着『自我记录』的外衣,欺骗了围观者,也麻痹了自己。

如果只是为了分享点赞,你给我一张寸照,这种风格的照片,我用 AI 就可以做得更好。

我能让你在普罗旺斯的薰衣草田里,穿着中古世纪的宫廷服饰,眼神充满忧郁,手指完美无瑕,成本更低,而且你旅途也没必要找约拍,好好地享受旅行。

当你将旅行的时间和心力,浪费在焦虑的构图、僵硬的摆拍、以及对完美人设的执着上时,你已经错失了旅行最宝贵的馈赠——对真实世界的沉浸和对未知的体验。

摄影的意义,究竟被瓦解在了哪一环?

技术的意义被瓦解了。

不再需要理解光圈快门,不再需要布光,不再需要与拍摄对象沟通。创作的门槛,从『技术的掌握』变成了『想象的描述』。

经常有人问我,老师我想学后期,有什么好的视频教程吗,其实现在发自内心的来讲,后期是一个没有必要学习的东西,因为你现在掌握的一切技巧,都将无用。

不过当下这个节点,还是建议你学一下,哪怕是用 AI,掌握这些基础知识有可能比别人也用的更好。毕竟这些知识,不难。

真实的价值被瓦解了。

当一张图像无法被信任,它作为『证据』的属性便消失了。

新闻摄影、纪实摄影的伦理根基正在被动摇。我们进入了一个『后真相』的视觉时代。曾经,照片是『眼见为实』的终极担保。而现在,每一张照片,无论多么逼真,都可能只是一串代码和算法的幻觉,我们失去了对于图片的信息。

虽然你说可以法律法规,可以区块链验证,可以真实性核查,但是长远来看,无解。

因为人们只相信他们愿意相信的吗,有些 AI 特征极其明显的照片,下边照样有一堆人在回复『宝宝好美啊』。

风格的价值被瓦解了。

你苦心经营数年形成的个人风格,AI 可以在秒级别内完成模仿,甚至以更『完美』的形式呈现。

所以,摄影死了吗?

或许,死的只是我们过去所理解的那个『摄影』。

那个以技术操作为基础,以真实作为证据,以个人风格作为差异的摄影。

当我们把所有外部的、功利的、可量化的意义都剥离干净——当制造一张『好看』的图像变得如此廉价和轻而易举时,我们或许才被迫回到一个最原始、最纯粹,也最残忍的问题:

我们为什么要拍照?

如果答案不再是『记录真实』或『展示技艺』,那会是什么?

当图像无限,人变成了有限

真正被抛弃的不是技术,而是人。

人类是一种很无聊的种群,他们喜欢盲从跟风,就拿拍照这件事情来说,喜欢寻找『不得不去的 12 个打卡地』,甚至摆的 Pose 都要和网上的一模一样。

我们以为自己在创作,其实只是在复读。

毕竟,人类的本质是复读机。

当 AI 出现,它不过是把这种复读能力放大到极致:

既然人类自己都在复制,那复制得更快、更像、更稳定,更优秀的那一个,理应胜出。

摄影还有没有意义?有,但它变了。

如果摄影只是为了,取悦观众,获得点赞,模仿风格以及打卡炫耀之类。

那它确实已经没有必要继续了。

因为 AI 更适合干这些事。

摄影不是没意义了。

没意义的是——

我们把摄影当成炫耀、当成模板、当成流量、当成标签的那部分自己。

或许,摄影最后的意义,将不再存在于那张『图像本身』,而是存在于『图像之外』——那个属于你不可复制的生命体验。

当任何人都能生成完美的图像,我们才终于意识到——

真正稀缺的,不是图像,而是你按下快门的那一刻所经历的、所感受的、所思考的全部。

这无关技术,无关光线,无关流行风格。它只关乎:

你为什么会站在这里?

那一刻,你的内心正在经历什么?

这张照片,与你生命中的哪一段记忆相互勾连?

未来的『摄影』,或许将蜕变成一种极简的『精神考古』,它不再是向世界证明『我看到了什么』,而是向自己确认『我感受到了什么,我是谁』。

那时,人们会问你的不再是『你用的是什么Prompt?』,而是:

按下快门的那一刻,你在哪里?你感受到了什么?

而我,可能会选择成为一个器材党,只关注器材本身。

作者:李明殊

链接:https://www.zhihu.com/question/440740353/answer/1965045353003868383

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。